Nach zwei Jahren Copilot: Was haben wir erreicht, und wo werden die Erwartungen enttäuscht?

Wir befinden uns im Jahr drei des Microsoft Copilot-Einsatzes – ein guter Zeitpunkt, um einmal aus einer größeren Flughöhe den Stand der Entwicklungen und Ergebnisse zu reflektieren. Hält man sich den enormen KI-Hype vor Augen, so drängen sich Fragen nach den Auswirkungen im Alltag auf, angefangen bei den Erfahrungen in der Wirtschaft, wo man sich enorme Effizienzgewinne ausgerechnet hat, bis hinunter zu den Anwendern, denen die Generative KI die Arbeit am Digital Workplace erleichtern soll. Eine Standortbestimmung.

KI trägt zur großen Beschleunigung bei

Nähert man sich mit der Diagnose zunächst aus Betrachtung des gesellschaftlichen Rahmens, in dem die Umwälzung stattfindet, so befinden wir uns in einer Phase des exponentiellen Wachstums und der schnellen Veränderung. Das zumindest wäre die Kernthese von Christian Stöcker in seinem Buch ‚Die Große Beschleunigung: Klimawandel, Digitalisierung, Wirtschaftswachstum – wie wir uns in einer sich exponentiell verändernden Welt behaupten können‘.

Künstliche Intelligenz spielt hier die Schlüsselrolle, sie stellt uns vor diverse neue Herausforderungen, die da lauten:

- Technologische Disruption: Technologien wie generative KI treiben den Wandel voran, Unternehmen müssen neue Technologien integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

- Fachkräftemangel: Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern steigt, insbesondere in Bereichen wie IT und Datenanalyse.

- Neue Geschäftsmodelle und Prozesse: Die Digitalisierung erfordert oft eine komplette Neuausrichtung von Geschäftsmodellen und internen Prozessen.

- Regulatorische Anforderungen: Neue Gesetze und Vorschriften, wie zum Beispiel die KI-Verordnung oder der EU AI-Act, stellen Herausforderungen dar.

- Kultureller Wandel: Die Veränderungen durch künstliche Intelligenz erfordern auch eine Anpassung der Unternehmenskultur. Flexibilität, Innovationsbereitschaft und eine neue Form der Mitarbeiterführung werden immer wichtiger.

„Enttäuschung“: KI-Reifegrad im Gartner-Hype-Cycle

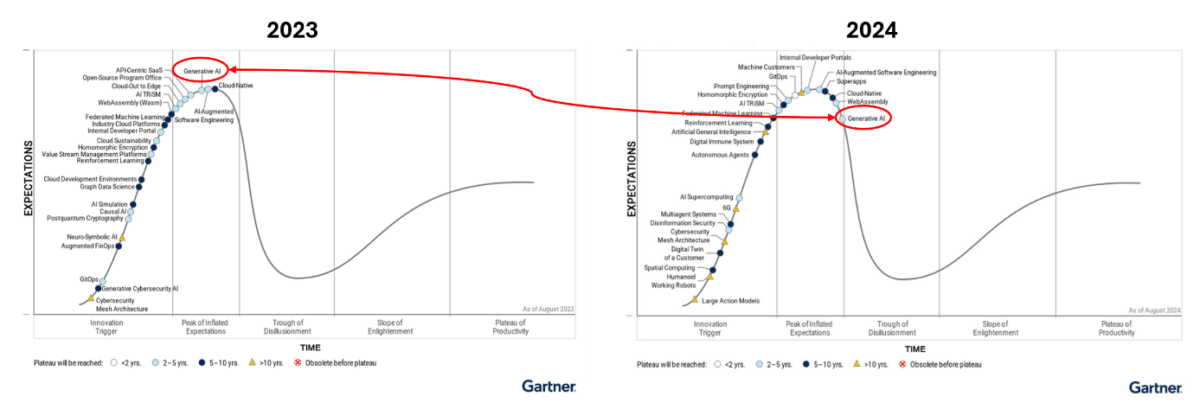

Um die Entwicklung aus einer empirischer Perspektive einzuordnen, bietet sich eine Betrachtung der Generativen KI im Hype-Cycle des Analystenhauses Gartner an. Dieser Graph bildet den Verlauf technologischer Entwicklungen ab, Unterteilt in fünf Phasen der Reife und Akzeptanz.

Der zurückliegende Verlauf und der aktuelle Stand sind im Hype-Cycle-Jahresvergleich zu sehen. Laut Gartner erreichte Generative KI 2023 den „Höhepunkt der überzogenen Erwartungen“, und kippte dann 2024 erwartungsgemäß ins „Tal der Enttäuschungen“ ab (Bild rechts). Das spiegelt die Erfahrungen sowohl von Anwendern wie von Unternehmen wieder, die sich in den letzten beiden Jahren mit den Techniken befasst haben.

Viele KI-Projekte in Unternehmen sind gescheitert

Tatsächlich war im vergangenen Jahr viel zu hören von Problemen und Enttäuschungen bei GenAI-Projekten in größeren Organisationen. Ein Artikel aus der Computerwoche von Juli bringt es mit diesem Titel auf den Punkt: Fast jedes dritte GenAI-Projekt wird eingestellt.

Als Gründe für das Scheitern werden vor allem folgende drei Punkte genannt:

- Schlechte Datenqualität: Viele Projekte scheitern an unzureichenden und fehlerhaften Daten.

- Eskalierende Kosten: Die Entwicklung und Implementierung von GenAI-Modellen sind kostspielig.

- Unklarer Geschäftswert: Unternehmen haben Schwierigkeiten, den wirtschaftlichen Nutzen von GenAI-Projekten nachzuweisen.

Aktuelle KI-Lösungen gleichzeitig in mehreren Hype-Cycle-Phasen

KI-Dienste wie Microsoft Copilot oder Google Gemini befinden sich aktuell gleich in mehreren Hype-Cycle-Phasen parallel. So gelten sie nach wie vor als Innovation Trigger (Technologische Auslöser), indem sie etwa weniger technik-affine Menschen zum Staunen bringen. Auf der anderen Seite stehen sie aber auch auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen, wenn man etwa Anwendungsfälle heranzieht, wo die GenAI-Versprechen absehbar nicht erfüllt wurden.

Solche Beispiele wären:

- Die Qualität von Lieferanten soll von einer KI bewertet werden. Diese analysiert Reklamationen und erstellt eine zusammenfassende Bewertung. Die KI soll sich hierbei an bisherigen Bewertungen des Lieferanten orientieren und ihn automatisch über Änderungen seines Status informieren.

- Die KI soll online verfügbare Rohstoffindexdaten auswerten und analysieren, um Prognosen über die aktuelle und zukünftige Preis- sowie Versorgungslage zu erstellen.

- Eine KI-Anwendung, die Anträge auf Richtlinien und Evaluationskriterien umfassend prüft und darüber entscheidet, ob der Antrag genehmigt wird. Dabei erstellt die KI auch eine detaillierte und rechtlich verbindliche Begründung.

Generative KI steigert Produktivität und Effizienz

Kommen wir also in den Bereich, wo KI tatsächlich spürbare Mehrwerte erzielen kann. Im Artikel GenAI als eine befähigende Technologie: Sich selbst befördern und einen Mitarbeiter gewinnen beschreibt Jim Walsh, wie GenAI Menschen dabei unterstützt, ihre Fähigkeiten und Produktivität zu steigern und ihre Aufgaben effizienter zu erledigen.

Als Beispiele nennt er:

- GenAI unterstützt bei der Automatisierung von Routineaufgaben, der Erstellung von Inhalten und der Analyse großer Datenmengen.

- Inhaltserstellung: Automatisierte Generierung von Texten und Grafiken für zum Beispiel Marketingkampagnen.

- Personalisierung: Optimierung von Werbeanzeigen und Kundensegmentierung für gezielte Marketingmaßnahmen.

- Chatbots und digitale Assistenten: Unterstützung im Kundenservice und bei internen Prozessen.

- Programmcode-Generierung: Automatisierte Erstellung und Verbesserung von Softwarecode.

Reality Check: Wo die KI hinter den Erwartungen bleibt …

Doch wie so oft bei jungen Technologien läuft noch nicht alles so rund, wie es das Marketing gerne darstellt. Ganz gut zeigt das beispielsweise unser Vergleichstest zwischen Microsoft Copilot und Google Gemini.

Speziell bei Microsoft Copilot sind bis heute einige limitierende Faktoren zu beobachten, die oftmals für Fehler und Ungenauigkeiten zu verantworten sind. Das zeigt, dass wir teilweise noch am Anfang der Entwicklung stehen. Folgende beiden Artikel illustrieren beispielhaft die Unzulänglichkeiten:

- Ein Leitfaden für die Länge der Dokumente, die Sie Copilot zur Verfügung stellen.

- Bei maximal 80.000 Wörtern ist Schluss, wenn Microsoft Copilot ein Dokument zusammenfassen soll.

- Ein Neuverfassen mit Copilot funktioniert am besten bei einem Dokument mit weniger als 18.000 Wörtern.

- Verwenden des Brandings Ihrer Organisation mit Copilot in PowerPoint

Das sind die Mindestanforderungen für Vorlagen:

- Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die besten Ergebnisse mit Copilot zu erzielen…

- Es wird empfohlen, einen einzelnen Folienmaster zu verwenden und ihn umzubenennen. Wenn Sie eine Vorlage verwenden müssen, die mehrere Folienmaster enthält, sollten Sie sicherstellen, dass jeder Folienmaster den Richtlinien in diesem Artikel entspricht.

Die hier dargestellten Beschränkungen sind keine generellen KI-Showstopper. Allerdings ist die Erwartungshaltung bei Anwendern und Unternehmen nun mal die, dass neue Lösungen Bekanntes einfacher machen, ohne dass zuerst Bedingungen erfüllt werden müssen. So etwas schreckt nämlich erst einmal ab.

… und wo die KI nutzbringend eingesetzt wird

Dennoch gibt es aktuell keinen Grund, das Thema Künstliche Intelligenz schlechtzureden. Denn unabhängig von den Kritikpunkten und Einschränkungen kommt GenAI immer mehr im Mainstream an. Das zeigen auch die Ergebnisse einer Studie, die LinkedIn mit Microsoft unter dem Titel 2024 Work Trend Index Annual Report veröffentlicht hat.

Darin finden sich Gründe, die für ein Etablieren von GenAI am Arbeitsplatz sprechen – unter anderem folgende:

- Mitarbeiter erwarten KI am Arbeitsplatz, weil sie die Apps aus ihrem privaten Umfeld bereits kennen und nutzen.

- KI legt die Messlatte für Arbeitnehmer höher und bricht Karrieregrenzen auf.

- Es entwickelt sich ein Typus KI-Power-User, der zukünftig eine besondere Rolle spielen wird.

Details dazu siehe auch: Warum sich KI dauerhaft etabliert, und wie Unternehmen damit umgehen.

Kein Selbstläufer – wie damals beim Social Intranet

Dass die Technik komplex ist, und sich deshalb nicht als Selbstläufer in den Unternehmen etablieren wird, liegt auf der Hand. Hierzu mal eine Parallele zu Facebook, das seinerzeit den Trend der Social-Intranets befeuerte. Damals fiel oft der Satz: „Für Facebook hat auch keiner eine Schulung gebraucht. Warum sollte das also für unser Social-Intranet nötig sein.“

Viele werden sich erinnern, dass Schulungen und Einführungskonzepte sehr wohl nötig waren, um die Projekte zum Erfolg zu bringen. Mit Generativer KI ist das nun ähnlich.

Unternehmen und die IT laufen dem Trend hinterher

Ob sich mit einer neuen Technologie erfolgreiche Ergebnisse erzielen lassen, hängt natürlich immer auch mit der Ressourcenfrage zusammen. Genau hier hapert es derzeit in vielen Organisationen. Denn immer noch kämpfen viele IT-Abteilungen und Innovationstreiber in den Unternehmen mit dem Wechsel in die Cloud und dem damit verbundenen Evergreen-Ansatz. Und nun steht mit Generativer KI schon das nächste Megathema ins Haus.

Hinzu kommt der Kulturwandel in der breiten Bevölkerung, der auch das Selbstverständnis der Mitarbeiter in den Unternehmen prägt. Waren Anwender bis vor einigen Jahren noch meist zufrieden mit den bereitgestellten IT-Lösungen, so hat sich die Erwartungshaltung inzwischen geändert. Heute sind viele User IT-affin, und umso öfter wird nach dem bekannten Schatten-IT-Motto verfahren: Gibt es dafür nicht irgendeine App , die wir downloaden und nutzen können? Im Fall der Generativen KI heißt das dann oft: Statt dem offiziellen Microsoft Copilot nutzen wir ChatGPT, Google Gemini, Perplexity.io oder ähnliche nicht abgesegnete Dienste.

Die IT-Abteilung muss sich weiterentwickeln

Was bedeutet das für die Leitungsebenen und die IT-Abteilung? Definitiv reicht es heute nicht mehr aus, sich als IT-Abteilung auf die Bereitstellung technischer Lösungen und deren Betrieb zu kümmern. Gefragt ist heute strategische Beratung innerhalb des Unternehmens, nur so lassen sich Projekte wie KI erfolgreich umsetzen und finden Akzeptanz bei den Mitarbeitern.

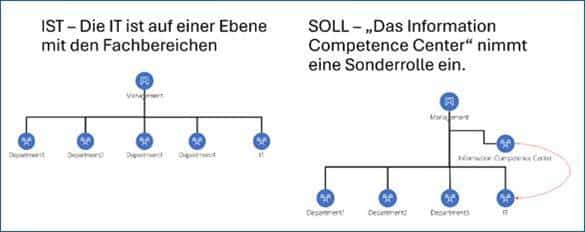

Bei der Vorgehensweise haben sich Modelle wie Multi-Speed-IT bewährt, bei der unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens mit variablen Geschwindigkeiten arbeiten. Mit der Einrichtung eines „Information Competence Centers“ lassen sich Projekte wie die GenAI-Einführung angemessen vorbereiten und umsetzen. Ein solches Modell bedingt allerdings auch eine Neupositionierung der IT, denn ein „Information Competence Center“ nimmt im Unternehmensorganigramm eine andere Position ein, wie die Grafik zeigt. Sie ist dann idealerweise nicht mehr auf derselben Ebene mit den Fachbereichen, sondern nimmt eine Sonderrolle unterhalb des Top-Managements ein.

Referenzen:

- IT und Administration – ein Auslaufmodell, oder zukunftsfähig auch in der Cloud-Ära?

- Tarnbegriff ‚Digitale Transformation‘ – oder: Wenn der Fachbereich die IT selber in die Hand nimmt.